秩父観音霊場・札所めぐりで使うGPS対応巡礼地図を作りました。

秩父札所は、西国三十三所巡礼や坂東三十三観音とともに日本三大観音巡礼の一つとなっています。そして、秩父札所だけが三十四ヶ所の寺院で構成されているんですね。これは、西国、坂東、秩父、それぞれの巡礼成立時期による違いと、500年ほど前に起きた百観音信仰に基づくもので、当初は九十九観音だったものを、秩父観音霊場だけ札所を一つ追加して、百所観音巡礼とした歴史があります。観音さまの御利益や救いを求めて、古くから多くの巡礼者が訪れる信仰の場所として、広く知れ渡っています。

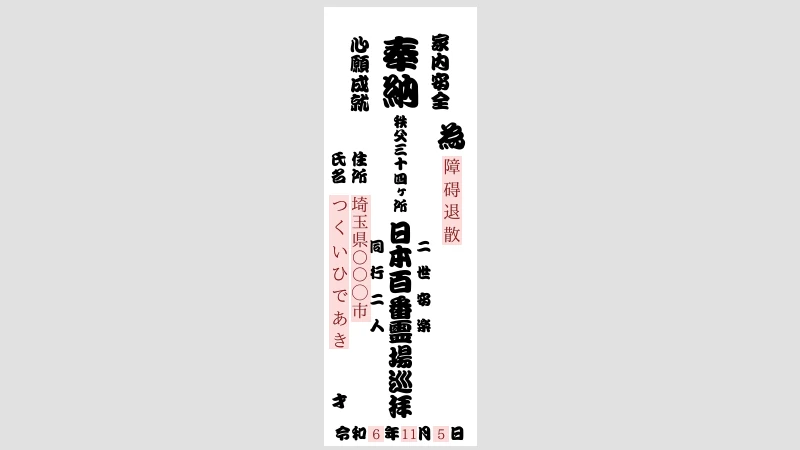

札所とは、文字どおり札を納める場所のことで、現在の観音巡礼では、観音さまへのご挨拶として紙に願い事(身体健全・開運成就など)や、住所、氏名、日付を記入して納めるようになっています。

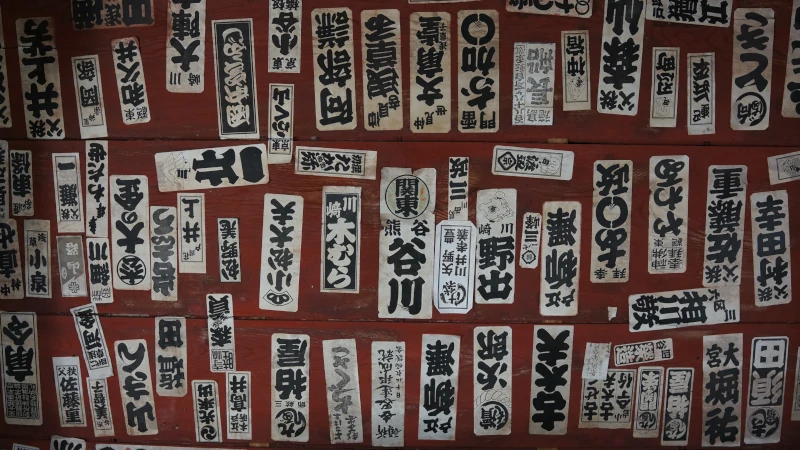

これを納札(おさめふだ)といい、秩父札所巡礼では古くから続く慣習なんですね。かつては、木製の納札を寺院の柱などに釘で打ち付けていたこともあり、参拝自体を【札打ち】と表現することもあります。

札といえば【千社札】も一般的に知られる神社、仏閣などに貼られた名前の紙ですが、これは【札打ち】の名残で、巡礼の【納札】が起源となり、自然発生的に流行したものになります。現在では、建物保護の観点から秩父札所だけではなく、ほとんどの寺院で禁止されているようです。

【納札】は市販されているものを使うと便利です。事前に用意ができなければ、1番四萬部寺の納経所で購入することもできますが、通販で購入し、34枚全てに、住所、氏名、願い事を記入しておくのがいいかもしれません。

納札には、同行二人(どうぎょうににん)と二世安楽(にせあんらく)が書かれています。同行二人は、菅笠、金剛杖、頭陀袋などにも入っている文字で、巡礼では、よく見かける四文字ですね。秩父札所での同行二人の意味は、二人のうち一人は自分自身、そしてもう一人は観音さまということになり、巡礼の道中では常に観音さまと一緒なんだという信仰を表すもので、古くから札所巡礼の納札には書かれていたようです。私自身も、巡礼途中の峠道や熊の出没が想定される山中などの厳しい場面で、何度もこの四文字に助けられました。巡礼後の現実社会においても、勇気を与えてくれる不思議な言葉なんですね。

二世安楽は、現世(今)と来世(俗に言うあの世、極楽浄土)の安楽を願うもので、同行二人とは意味が違い、家内安全や心願成就と同じ分類になります。祈願として奉納する文字なんですね。本来であれば、二世の前に【現当】を付けて為の下に【為現当二世安楽】と書き、同行二人は名前の脇に書くのが正しい書き方になります。

納札の書き方に厳密な決まりはありません。今の時代は、所在地から家の形や屋根の色、クルマの車種まで分かってしまい、悪用しようとする怨賊側からすれば、ありとあらゆる詳細な情報が紐付けされてしまう可能性があるんですね。そういう意味でも、名前・住所・年齢は大切な個人情報ですので、特定されないように注意してください。

具体的な病名(病気平癒)や学校名(合格祈願)などは伏せて、名前は平仮名、住所の地番と年齢は不要、そんな程度で良いのではないかと思います。